Ciencia al descubierto

Incidencia social de una industria nacional de inversores

Introducción

Uno de los principales ejes considerados en el modelo

actual de la Transición Energética (TE), por parte de la

Secretaría de Energía (SENER) en el país, es el ser socialmente

más incluyente; mediante acciones ordenadas y programadas.

Al respecto, se considera que la oportuna creación

de una industria nacional de inversores para el sector

fotovoltaico nacional, puede tener serias aportaciones con

trascendencias económicas sin precedentes, propiciando

círculos virtuosos que contribuyan no sólo a establecer una

exitosa TE en el país, sino también a resolver estratégicamente

importantes problemáticas socioeconómicas, tanto

las esperadas, como aquellas que han trascendido por

décadas, dada las implicaciones de su solución. Es decir,

dentro de las esperadas están la generación de empleos,

impulso a la industria nacional y la reducción de importaciones.

Dentro de las trascendentales se pueden citar las

relacionadas con las tarifas eléctricas, las cuales tienen

implicaciones económicas, no sólo para la sociedad en sí,

sino también para el erario, cuando cada año debe aportar

los subsidios correspondientes.

De esta manera, dado que la Ley de Transición Energética

(LTE) mandata proponer mecanismos de apoyo que

promuevan la integración de sistemas de Generación

Distribuida (GD), con factibilidad técnica y económica, incluyendo

los de generación a partir de Energías Renovables

(GR). Sin duda, de acuerdo con la experiencia en investigación

aplicada en ER, por más de 40 años en México,

el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

(INEEL) considera que la creación intencional de la industria

nacional de inversores fotovoltaicos cumple y apuntala

cabalmente con este ambicioso propósito; dado que

los sistemas fotovoltaicos están siendo el pilar principal

de la GD en el país cuya tendencia es a la alta y de manera

exponencial (como el INEEL, junto con otras cuantas instituciones

pioneras, lo estudiaron previamente).

Dada la envergadura del tema abordado y los fines demostrativos

del impacto que puede tener en la sociedad mexicana

-a nivel cualitativo-, la oportuna creación de esta

inexistente industria nacional, en este artículo sólo se analiza

el caso correspondiente a los usuarios de las tarifas en

Baja Tensión (BT). Por ello, se inicia brevemente con la presentación

de la clasificación de las tarifas eléctricas en BT.

Clasificación de las tarifas eléctricas

La presente clasificación sólo se enfocará al sector de usuarios

de BT de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por

lo que se abarcará el sector residencial y parte del comercial;

que prácticamente corresponde a las micro, pequeñas

y medianas empresas (MiPyMEs). Se aborda primeramente

el sector comercial y finalmente, el residencial.

A. Clasificación tarifaria de las MiPyMEs

Las MiPyMEs del país están clasificadas en tarifas generales

en BT y media tensión. El esquema tarifario que les aplica,

de acuerdo con la CFE, se muestra en la Tabla 1. De ellas,

las tarifas de interés para el análisis en BT, corresponden a

las dos primeras.

| ID | Tarifa | Siglas |

| 1 | Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión | PDBT |

| 2 | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión | GDBT |

| 3 | Gran Demanda (menor a 100 kW-mes) en media Tensión Ordinaria | GDMTO |

| 4 | Gran Demanda (igual o mayor a 100 kW-mes) en Media Tensión Horaria | GDMTH |

Tabla 1. Esquema tarifario en MiPyMEs.

B. Clasificación tarifaria en el sector residencial

De acuerdo con el esquema tarifario vigente de la CFE, las

tarifas para el sector residencial, clasificadas como domésticas,

son las enlistadas en la Tabla 2.

| ID | Tarifa | Características | Localidad de ejemplo | Límite DAC (kWh/mes) |

| 1 | 1 | Cargas conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. | Cuernavaca, Mor. | 250 |

| 2 | 1A | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 25°C como mínimo. | CDMX | 300 |

| 3 | 1B | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 28°C como mínimo. | Chihuahua, Chih. | 400 |

| 4 | 1C | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30°C como mínimo. | Monterrey, N.L. | 850 |

| 5 | 1D | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31°C como mínimo. | Cancún, Q.R. | 1,000 |

| 6 | 1E | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 32°C como mínimo. | La Paz, B.C.S. | 2,000 |

| 7 | 1F | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33°C como mínimo. | Mexicali, B.C. | 2,500 |

Tabla 2. Esquema tarifario doméstico.

Asimismo, en el sector residencial se maneja la tarifa DAC

(Demanda de Alto Consumo), la cual -como su nombre lo

indica-, aplica para todos los usuarios que incrementan su

consumo mensual promedio, sobrepasando el límite establecido

para cada tarifa (última columna de la Tabla 2). En

esta tarifa el costo del kilowatthora es mayor porque es

retirado el subsidio gubernamental correspondiente.

En la Tabla 2 se puede identificar la asociación directa que

tiene la clasificación de las tarifas con la temperatura de

la localidad; esta última relacionada directamente con el

nivel de irradiación solar recibido -aunque no como único

factor, por supuesto-. A manera de ejemplo y para un mejor

mapeo, se indican algunas de las ciudades en donde son

aplicadas cada tarifa. De esta manera, de la Tabla 2 se

deduce que, a mayor temperatura, se espera un mayor consumo

de electricidad por parte de los usuarios de la región

correspondiente, dado lo indispensable que resultan los

equipos de climatización, y por ende, el subsidio del erario

también será mayor.

Sector comercial: MiPyMEs

Para demostrar cualitativamente la incidencia social que

puede tener el impacto de la industria nacional de inversores

FV en la sociedad mexicana, específicamente en

el sector de MiPyMEs en BT, se tomará de referencia un

estudio reciente del INEEL para la ICM (Iniciativa Climática

de México) titulado

"Estudio de mercado de tecnología solar fotovoltaica distribuida para

MiPyMEs"

. En él se analizó la base de datos

Usuarios y Consumo de Electricidad por Municipio (2010-2017)

de la CFE.

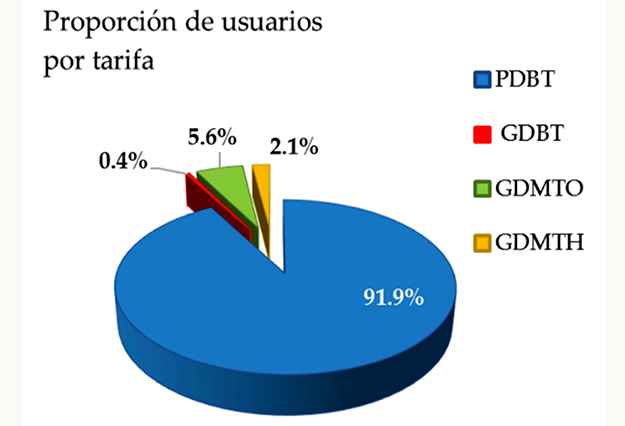

Se concluyó que, la cantidad significativa de usuarios catalogados

como micro empresas y que están clasificados en

la Tarifa PDBT, es de 4 millones en todo el país. En la Figura

1 se puede ver que dicha cantidad representa prácticamente

al 92% del total de los usuarios en las cuatro tarifas

descritas en la sección 2-A. De acuerdo con los resultados

del análisis del INEEL, se puede garantizar un alto potencial

FV en los usuarios MiPyMEs en la tarifa PDBT.

Figura 1. Proporción de usuarios MiPyMEs por tarifa.

A. Capacidad promedio del sistema fotovoltaico por

usuario y municipio

Asimismo, se estimó la capacidad promedio del Sistema

Fotovoltaico Interconectado (SFVI) por usuario MiPyME y

municipio, mediante el cual podrían reducir su consumo

actual de energía eléctrica y en consecuencia la facturación

correspondiente. Adicional a lo anterior, durante el

periodo de vida del SFVI que va de los 25 a los 30 años

-dependiendo de la tecnología de los módulos FV-, con el

SFVI estimado recuperaría la inversión en un lapso óptimo

y el resto del tiempo comenzaría, no sólo a seguir sustituyendo

energía convencional por limpia (promoviendo

el cuidado del medio ambiente y contribuyendo a reducir

GEI), sino también ahorrando economía; incluso por la

venta de energía excedente (cuando el SFVI produce mayor

energía que la que se consume en el inmueble), la cual es

registrada por el medidor.

La magnitud estimada en el Estudio del INEEL, de la capacidad promedio del

SFVI, dependió básicamente de los consumos de electricidad

reportados para cada usuario; esta estimación fue

un valor promedio por usuario a nivel municipio. Los resultados

se reportaron de forma global para el grupo de usuarios

por tarifa y en ellos se indicó la capacidad promedio

estimada (presentada en rangos de potencia instalada;

esto es en kilowatts pico, kWp) del SFVI.

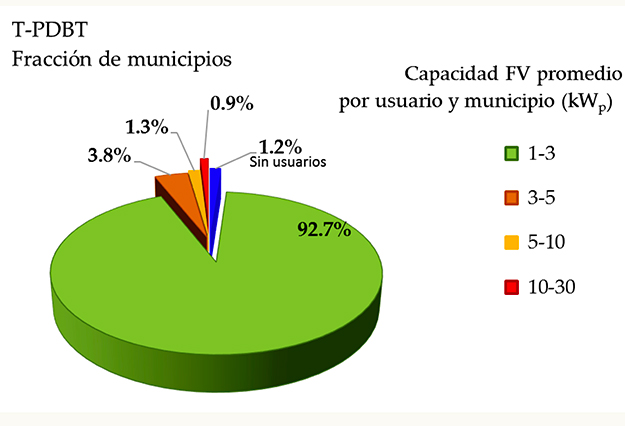

B. Caso de estudio: Tarifa PDBT

La capacidad promedio del SFVI resultante por usuario

para las MiPyMEs en Tarifa PDBT -nuestro caso de estudio-,

se estimó que debe estar entre 1 y 30 kWp para todo este

grupo. De acuerdo a sus demandas, el análisis de la estimación

arrojó la subdivisión de dicho rango en cuatro

partes, las cuales son:

a) SFVI con capacidad de 1 a 3 kWp

b) SFVI con capacidad de 3 a 5 kWp

c) SFVI con capacidad de 5 a 10 kWp

d) SFVI con capacidad de 10 a 30 kWp

En la Figura 2 se muestran gráficamente dichos resultados

y en ella resalta la mayor cantidad de municipios en donde

cada usuario podría instalar entre 1 y 3 kWp; es decir, el

92.7 % del total. Esto es razonable considerando la gran

cantidad de microempresas como tiendas, refaccionarias,

ferreterías, tintorerías, entre muchas otras.

Figura 2. Rangos de capacidad estimada promedio del SFVI por usuario y municipio en tarifa PDBT.

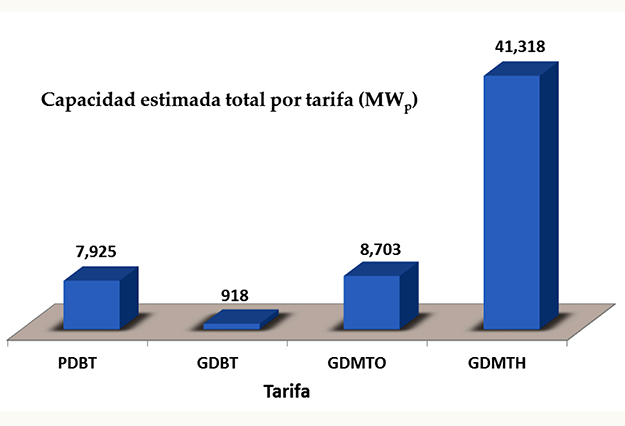

La Figura 3 muestra uno de los resultados más relevantes del Estudio de mercado del INEEL, que consiste en la capacidad total estimada; con base en el consumo eléctrico total de los usuarios MiPyMEs analizados. Este resultado estimado revela que, al menos para este sector analizado, la diversidad de potencias de los SFVI contemplados, demandará consecuentemente inversores de distintas potencias nominales. De esta manera, el iniciar oportunamente con la creación de esta industria inexistente en el país, permitirá desarrollar las soluciones tecnológicas que generen oportunamente la expertis necesaria para atender con tecnología propia el mercado FV potencial que está por detonar.

Figura 3. Capacidad total instalable de SFVI por tarifa de usuarios MiPyMEs.

Sector residencial

Con fines ilustrativos, en esta sección se muestra cualitativamente

el otro mercado potencial que representa el

sector residencial en México; que también está próximo

a detonar y por ello, se considera que se está a tiempo

para crear la industria nacional de inversores que supla la

demanda de equipos que este mercado está por demandar

en el corto y mediano plazo.

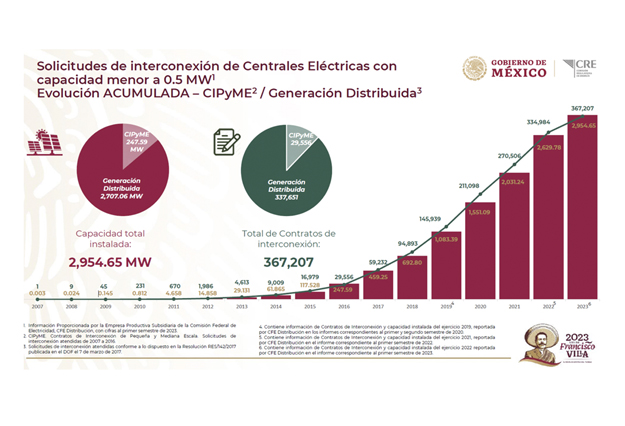

Es importante aclarar que, aunque en el país ya se están

instalando SFVI (como lo muestra la tendencia de los

últimos 17 años, en la Figura 4), la mayoría de las instalaciones

en el sector residencial pertenecen a una fracción de los usuarios DAC; quienes, debido a sus montos

de

facturación

por concepto de energía eléctrica, recuperan su

inversión en menor tiempo y reducen significativamente

dichos montos. Sin embargo, los usuarios clasificados por

la CFE como DAC, a la fecha son alrededor del 0.4% (poco más de 200 mil usuarios), de su total en el

sector residencial. Es

decir, el mercado fotovoltaico actual (suplido totalmente

con tecnología importada) está atendiendo actualmente un

porcentaje muy bajo, del mercado potencial mexicano del

sector residencial.

Figura 4. Evolución acumulada de Contratos de Interconexión de Pequeña y Mediana Escala (CIPyME)

La CFE tiene más de 47 millones de usuarios en todo el país.

Todos tienen acceso a un voltaje de red, de al menos 120

VCA y la gran mayoría dispone de un área suficiente en su

techo para poder instalar un SFVI (ver infografía del inversor

mexicano). Si cada uno de estos usuarios tiene a su alcance

la instalación de un inversor fotovoltaico para interconectarse

a su servicio contratado de 120 VCA -como el inversor

mexicano desarrollado por el INEEL y su socio tecnológico

MAC Manufacturing-, se obtendrían a corto y mediano plazo,

los consabidos beneficios que la GD aporta, no sólo a los

usuarios de las distintas tarifas y al propio erario (por el

tema de los subsidios), sino también a la CFE por las implicaciones

técnicas y no técnicas para el suministro eléctrico

cada verano (considerado por CFE como los seis meses con

mayor temperatura en el año); como por ejemplo, el consumo

de combustibles, vida útil de la infraestructura eléctrica,

su frecuencia de mantenimiento, etc.

Tomando de referencia nuevamente a la Tabla 2, se toma

como ejemplo a la ciudad de Mexicali, B.C. -caso muy estudiado

por el INEEL- que está ubicada en nuestro desierto

mexicano y cuyo clima es del tipo extremoso y por ello le

corresponde la Tarifa 1F; el tope de la clasificación. Desde

luego, su irradiación solar es de las más altas del país, por

lo que es estratégico e inminente capitalizar el recurso

solar de la región captado por la mayoría de los techos,

mediante SFVI; bajo un esquema de GD que aporte soluciones

significativas y contundentes con viabilidad no sólo

técnica y económica, sino también social y ambiental, por

citar algunas.

Sector gubernamental: Los subsidios

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un sistema integrado

que da servicio a 128 millones de mexicanos que habitan en

dos millones de kilómetros cuadrados, uno de los mayores

del mundo en una sola red interconectada. Sin duda, resultaría

estratégico capitalizar en energía eléctrica de origen

renovable, la irradiación solar que captan los techos de los

inmuebles -infraestructura ya existente y normalmente

pasiva- en toda la República Mexicana, cada día, durante

todo el año; dada nuestra bien sabida, localización geográfica

privilegiada, en el denominado "cinturón solar".

Por otro lado, como se presentó en la sección 2, las tarifas

están asociadas con la localización geográfica del usuario,

dada su temperatura y cada año el Gobierno Federal sostiene

subsidios crecientes al consumo eléctrico de la población,

dada la necesidad de sistemas de aire acondicionado;

considerando el límite DAC indicado en la Tabla 2. Al respecto,

dada la trayectoria y experiencia del INEEL, se tiene

identificada la posible solución de impulsar programas

gubernamentales que permitan a los usuarios del servicio

eléctrico invertir en sus propios SFVI -facilitando su adquisición

mediante programas gubernamentales, como los implementados

exitosamente por el FIDE- propiciando no sólo el

ahorro resultante de la reducción del consumo de energía

eléctrica convencional y por venta de energía (una vez recuperada

su inversión), sino el cuidado del medio ambiente

y su impacto ecológico y claro está que, en la medida del

éxito de la implementación planificada y ordenada de estos

programas, se lograrán resultados muy importantes en la TE.

Lo anterior puede ser evidente al ver la respuesta que están

teniendo en el país los sectores analizados en este artículo,

como se vio en la gráfica de la Figura 4; tanto con la capacidad

instalada como en el número de contratos de interconexión.

Sector productivo

La creación de una industria nacional de inversores contribuye

de manera natural a resolver estratégicamente, en el corto plazo, las importantes problemáticas

socioeconómicas,

como lo son: el desempleo (en los distintos niveles),

la dependencia tecnológica, impacto a la calidad de la

energía eléctrica del SEN por la instalación de equipos de

baja calidad, fuga de capital humano, entre otras más relacionadas.

Sin embargo, también apuntala soluciones a problemáticas

al mediano y largo plazo.

A mediano plazo, una vez establecida esta industria,

generará círculos virtuosos de referencia que permitirán

impulsar las nuevas industrias que las nuevas tecnologías

comienzan a demandar, como lo serán, por lo menos en el

campo de las Energías Limpias: electromovilidad, bombas

de calor, celdas de combustible, microhidraúlica, minieólica,

biomasa, por mencionar algunas.

A largo plazo, el ejemplo de referencia que se puede mencionar,

es indudablemente el tema de las redes eléctricas

inteligentes, donde el inversor -aunque con funciones avanzadas

por los aspectos de interoperabilidad requeridos- es

precisamente la interfaz entre la fuente de energía limpia

(i.e. los módulos FV, el generador eólico, las celdas de combustible,

etc.) y la propia red eléctrica. Este inversor inteligente

(como se le conoce en el argot técnico), adicional a

sus funciones como IoT -como las del inversor mexicano

actual-, deberá atender funciones auxiliares relacionadas

con modificar en tiempo real los parámetros de calidad

de la energía locales -en la infraestructura eléctrica- y de

comunicación digital -en la infraestructura informática-

con otros elementos, dentro de ellos la correspondiente

unidad de operaciones de la CFE.

Dentro del horizonte a largo plazo, una vez demostrada

la capacidad del talento de la ingeniería en México y con

la madurez que para entonces tendrá esta indispensable

industria nacional, se podrá incidir en el resto del sector

industrial que también utiliza y utilizará inversores; incrementando

así el territorio por conquistar para la tecnología

propia.

Conclusiones

Dado que el SEN es un sistema integrado que da servicio a

128 millones de mexicanos que habitan en dos millones de

kilómetros cuadrados (uno de los mayores del mundo en una

sola red) y el esquema de las tarifas eléctricas se basa en

las temperaturas de cada localidad, es fácil identificar a la

irradiación solar como el común denominador para ambos

planteamientos. Por lo tanto, su aprovechamiento ordenado

y estratégico, mediante la proliferación de SFVI en toda la

República Mexicana, bajo el esquema de GD, puede concretar,

de manera muy fructífera y significativa, los esfuerzos alcanzados

hasta ahora en materia de TE de nuestro país; incidiendo

mayormente en el aspecto social, incluso ambiental.

En consecuencia, la demanda esperada de inversores fotovoltaicos

por parte del mercado potencial nacional, tan sólo

en los sectores comercial y residencial -analizados en este

artículo-, es altamente significativa. Por lo tanto, la creación

intencional de una industria nacional de inversores FV es

inminente y oportuna dado que el escenario para ellos está

prácticamente dado y habrá que aprovecharlo.

La gran cantidad de resultados potenciales de esta nueva

industria nacional son tan fructíferos que corresponden a

los objetivos contundentes trazados desde su origen para los

CEMIEs en México, los cuales precisamente fueron creados

por mandato de la propia Ley de Transición Energética (LTE),

los cuales demostrarán el primero, de muchos casos de éxito

nacionales, puesto que, de alcanzarse, esta industria tuvo su

primer impulso con un proyecto CEMIE.

Al capitalizar esta oportunidad, se estará contando -a largo

plazo-, con una industria nacional de inversores madura, lo

cual será decisivo para recibir el futuro inmediato de forma

organizada y programada, mediante la inversión oportuna

del valioso capital intelectual actual en México, alcanzando

en un lapso exitoso las metas de TE nacionales que posteriormente

se puedan replicar en otras latitudes.

Autores:

Humberto Raúl Jiménez Grajales, hjimenez@ineel.mx

Abigail González Díaz, abigail.gonzalez@ineel.mx

María Flor Morales Reyes, fmorales@ineel.mx